軽度認知障害(MCI)とアルツハイマー病新薬について解説します

軽度認知障害(MCI)とアルツハイマー病新薬について解説します

脳神経内科 医長 井原 涼子(いはら りょうこ)

新薬の登場に伴い、軽度認知障害(MCI:エムシーアイ)という単語を耳にする機会が増えてきました。MCI とは、認知機能障害は見られるけれども日常生活の自立は保たれている状態を指します。もう少し平たく表現すると、もの忘れが繰り返し見られ、家族から指摘されるようになった、でも服薬管理や金銭管理など生活面では人の目や手を借りなくてもこなせる状態と言えます。認知症の手前の段階として注目されています。

認知症やMCI の原因となる疾患のうち、最も頻度が高いものがアルツハイマー病です。もの忘れが目立つという臨床的な特徴の他、大脳、特に記憶をつかさどる海馬付近が萎縮することが良く知られています。しかしながら、アルツハイマー病の最大の特徴は、脳の中にアミロイドβと呼ばれるたんぱく質が蓄積することです。アミロイドβこそ発症に中心的な役割を担っています。これはCT やMRIといった検査では検出できないミクロの世界で起こる現象です。従来は、残された神経細胞間の連絡を強化する薬しかなく、進行を抑えることはできませんでしたが、アルツハイマー病の分子的なメカニズムに作用する薬が登場しまし

呼吸器外科の領域では、2018 年に「肺悪性腫瘍に対する胸腔鏡下肺葉切除術」や「胸腔鏡下縦隔腫瘍切除術」が国民皆保険の適用となりました。さらに2020 年には、「肺悪性腫瘍に対する区域切除」や「良性・悪性縦隔腫瘍に対する手術」も保険適用となり、より多くの患者さんがこの高度な低侵襲手術を受けられる環境が整いました。当センターでは、保険診療の範囲内で、患者さんに最先端の技術を用いた治療を提供しています。

2023 年12 月にレカネマブ、2024 年11 月にドナネマブが登場し、アルツハイマー病の治療が大きく変わってきました。レカネマブやドナネマブは、抗アミロイドβ抗体と総称される、アミロイドβを除去する薬です。それによって、進行を抑制する効果が期待できます。進行を完全に止めるほどの強い効果はないのですが、自分らしく楽しんで生活できる期間を引き延ばすことができます。ただし、従来の治療とはいくつかの点で異なる薬です。

① 主な対象は軽度認知障害

レカネマブやドナネマブの適応は、「アルツハイマー病による軽度認知障害または軽度の認知症」です。従来の治療薬よりも早いタイミングで用います。

② アルツハイマー病にしか効かない

アミロイドβの蓄積がある人にしか効果がありませんので、アミロイドβの蓄積を調べる検査を行います。専門医が臨床的にアルツハイマー病だろうと思っても、アミロイドβが溜まっていないというケースも実は3 割程度あります。

③ 静脈からの点滴で投与する

レカネマブは2 週毎、ドナネマブは4 週毎に静脈からの点滴で投与します。すなわち、点滴のための通院が必要になります。

④ 副作用に注意が必要

レカネマブやドナネマブは、アミロイドβを除去するという作用に関連して、脳のむくみや脳の小さな出血(稀に脳出血)といった副作用が生じることがあります。副作用に備えて定期的にMRI を実施します。

⑤ 高額である

レカネマブやドナネマブは年間300 万円程度の薬剤費用がかかります。もちろん保険適用になりますので、多くの方は自己負担を月18,000 円に抑えることができますが、3 割負担の方は自己負担額が高くなることがあります。

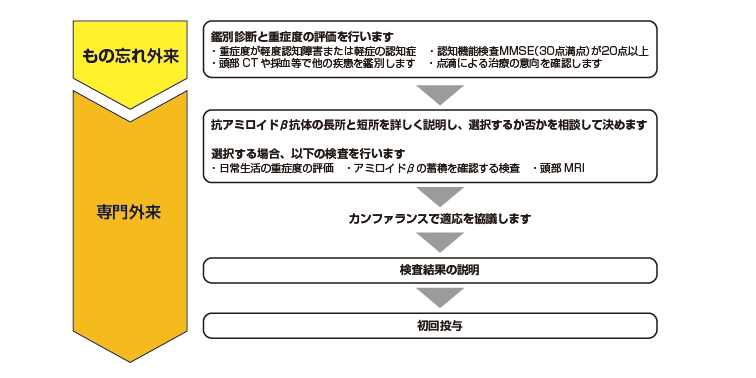

前述のように、レカネマブやドナネマブの治療には様々な注意が必要になりますので、当センターでは多職種で連携して治療にあたっています。図に診療の流れをお示しします。2023 年12月の専門外来開設以降、1 年間で95 人の患者さんに対して、治療を始めています。地域の認知症疾患医療センターとして、希望される患者さんに対して治療を提供できるよう、院内の連携のみならず、地域での連携も強化しています。

新薬による治療を希望される方は、予約専用電話(03-3964-4890)へお電話いただき、「アミロイドβ抗体(あるいはレカネマブまたはドナネマブ)希望」とお伝えください。

診療の流れについて詳細はこちらをご覧ください。

認知症抗体医薬のうち、現在わが国で保健適用のある「レカネマブ」「ドナネマブ」について正しく理解いただけるよう、アルツハイマー病に関する様々な知識や治療に関する情報等をあわせて、正確に分かりやすく掲載しています。

都民の皆様はもちろん、医療・介護関係者の皆様など、どなたでもご覧いただけます。

(編集・発行:東京都福祉局高齢者施策推進部在宅支援課、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター、監修:地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター 脳神経内科 井原涼子)

感染症管理認定看護師

空気が乾燥し寒くなる冬は、インフルエンザや新型コロナが流行する季節です。感染を防ぐためには鼻やのどの粘膜からウイルスの侵入を防ぐことが重要です。そこで、ウイルスの侵入を防ぐポイントを紹介します。

マスクは鼻やのどの粘膜からウイルスが侵入することを防ぐ効果があります。また、自分に症状がある時にマスクを着用することで、周囲にウイルスを拡散することを防ぐこともできます。着用のポイントは、鼻のクリップをしっかり鼻の形に曲げて、顔に密着させることです。

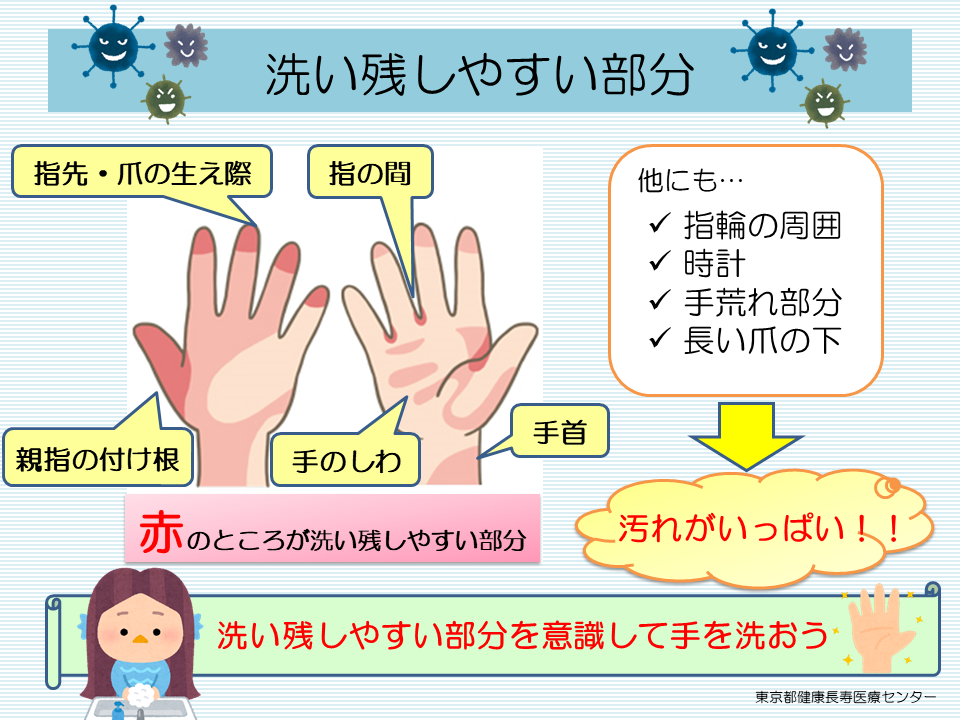

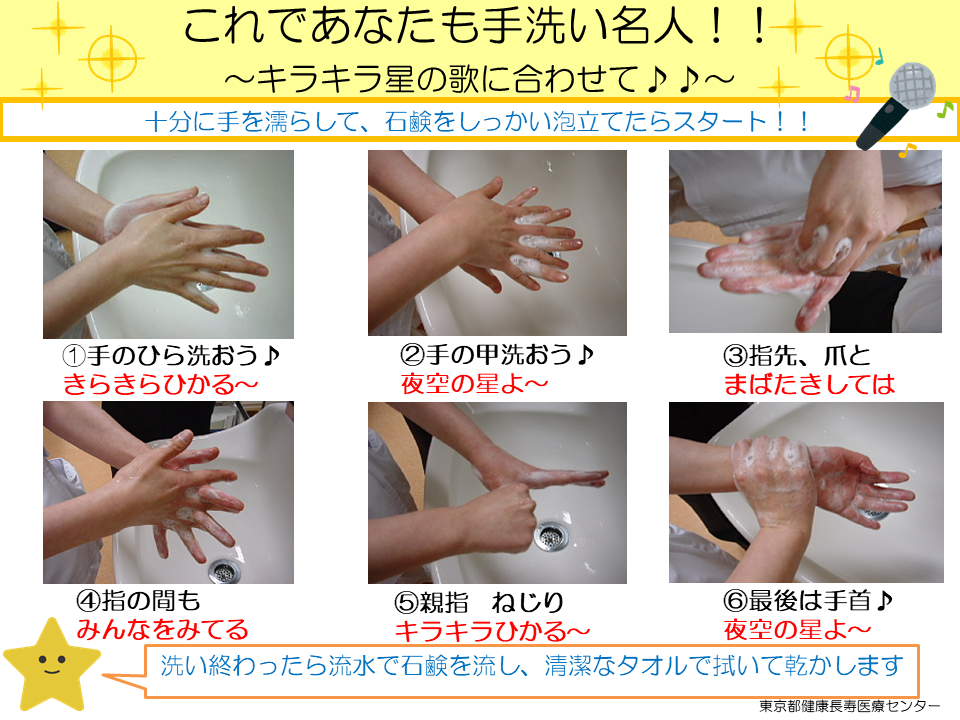

ウイルスが付いた手で鼻の粘膜に触れたり食事をすると、体内にウイルスが侵入する可能性があるため、手を洗いウイルスを落とすことが重要です。洗い残しやすい部分を意識して外出後や食事の前、トイレの後はしっかり手を洗いましょう。当センターのYouTube チャンネルに手洗い動画をアップしているので、ぜひ参考にしてみてください。

寒い冬は部屋を閉め切ってしまいがちですが、閉め切った室内はウイルスが滞留しやすくなります。ウイルスが滞留しないよう1 時間に1 回程度、窓を開けて空気を入れ替えましょう。

今回紹介した「マスクの着用」「手洗い」「換気」の3 つを実践し、冬の感染症を防いでいきましょう。

臨床検査科部長 千葉 優子(ちば ゆうこ)

病理診断科部長・臨床検査科専門部長 新井 冨生(あらい とみお)

臨床検査科技師長 斉藤 剛(さいとう つよし)

臨床検査科は、医師2 名、臨床検査技師(36 名)看護師(4 名) で検体検査、生理機能検査、外来採血業務を担当しています。

検体検査は、血液、尿、髄液、喀痰、便等の検体を検査しています。

検査目的により血液検査、一般検査、生化学・免疫検査、細菌検査に専門分野が分かれています。

貧血や炎症の有無や血液や尿中の蛋白質、電解質、酵素(AST,ALT 等)、脂質、糖、ホルモン、腫瘍マーカー、感染症検査(肝炎ウイルス他)等を検査しています。細菌検査では、細菌の培養・同定、抗生剤の効果判定、インフルエンザや新型コロナ等のウイルスについても検査をしています。

検査受付は、2 階生理検査受付(25 番カウンター)です。

検査内容は、心電図、肺機能、脳波、筋電図、聴力、超音波等の検査を行っています。超音波は、腹部、心臓、頸動脈、下肢血管、乳腺、甲状腺、体表と幅広い領域の検査をしています。

採血室は、午前8 時より業務を開始し、診療前採血や術前検査等、外来患者さんの採血を看護師と共同で採血をしています。検査受付は、1 階の中央採血室(16 番カウンター)です。

当センターは、救急指定病院のため、365 日24 時間体制で緊急検査を行っております。また、緊急手術等多量輸血が必要時には、職員を緊急登院させ緊急輸血対応を実施しております。

臨床検査科は、日頃より迅速・正確な検査を心がけ、パニック値(即座に対応が必要な異常値)の発見時には直ちに主治医に報告し診療支援に努めています。また、チーム医療の一員として院内感染対策等に参加をしています。