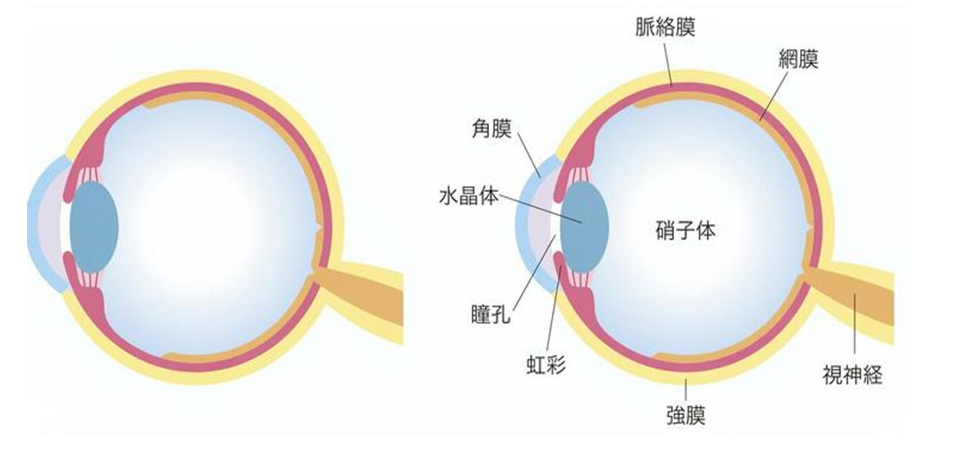

白内障はいろいろな原因により、水晶体(カメラではレンズにあたる場所)が濁って、みえにくくなる病気です。(図1)

最も多い原因は、"加齢"で、80歳以上の方ではではほぼ全員に白内障があるといわれています。

図1

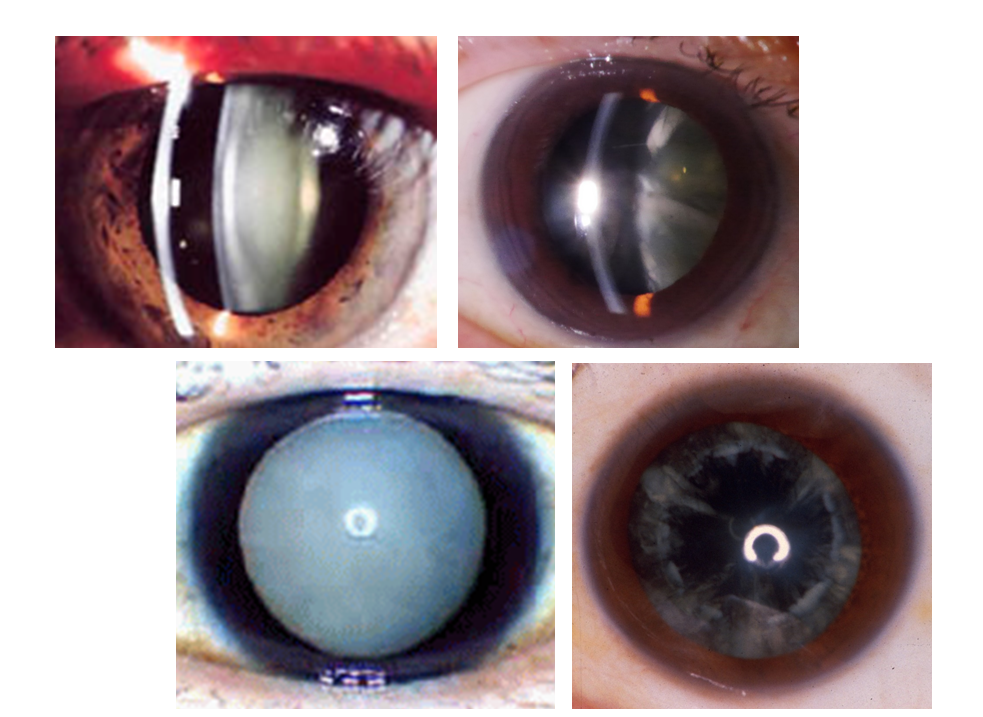

症状としてはかすむ、光を眩しく感じる(羞明)、目の疲れ、細かい文字が見づらい、物がだぶって見えるなどがあります。更に進むと、水晶体が完全に濁ってしまい、瞳孔が真っ白にみえることもあります。(図2)

図2

瞳孔をひらいて検査しますので、来院される際は、ご自分で車の運転をせず、公共の交通機関でいらしてください。(半日程度見えづらく、車の運転ができません。)

また、検査の種類が多いので、外来診察に時間がかかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。

| ~白内障手術を受ける時期はいつ?~ 手術を受ける時期(タイミング)は、人により様々です。趣味や仕事などでどのようなものをよく見る生活なのか、またよく見えるようになりたいものは何なのか、が違うためです。しかし、あまりにも我慢しすぎて、白内障が極端に進行してしまうと、手術が難しくなるため、手術時間も長く、合併症が起こりやすくなってしまいます。「もうそれほど長生きしないから、手術はしなくていいや。」とおっしゃられる方も、今は医学が進歩して、多くの方が長生きできる時代ですので、"見える"生活を続けるためにも、極端に白内障が進行してしまう前に、適切な時期の手術をお勧めしております。かかりつけ眼科の先生とよくご相談ください。 |

手術の前に行う目以外の検査:血液検査(血液を介する感染症の検査を含みます)、尿検査、心電図検査など、手術を安全に受けていただくための検査です。

入院期間:日帰り~1泊2日程度

多くの方は、局所麻酔(目薬やしろめの痛くない注射)で、15-30分以内で手術が終わります。しかし、白内障が高度に進行していたり、手術が難しい目の体質の方の場合は、もっと長い時間がかかりますが、なるべく痛まないように、麻酔をおこなってから手術を行いますので、心配はいりません。ただし、麻酔の目薬や消毒液で目がしみることは多いです。

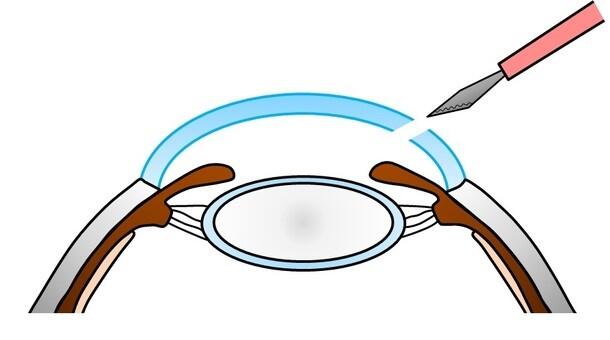

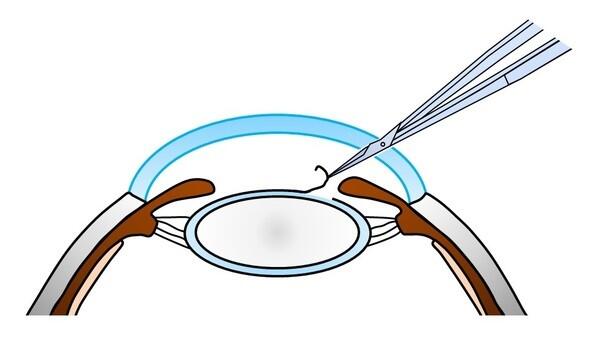

① 麻酔をしてから目の周りを消毒し、黒目と白目の境目を約2-3mmほど切ります。

② 水晶体を包んでいる水晶体の袋(水晶体嚢)をくりぬきます。

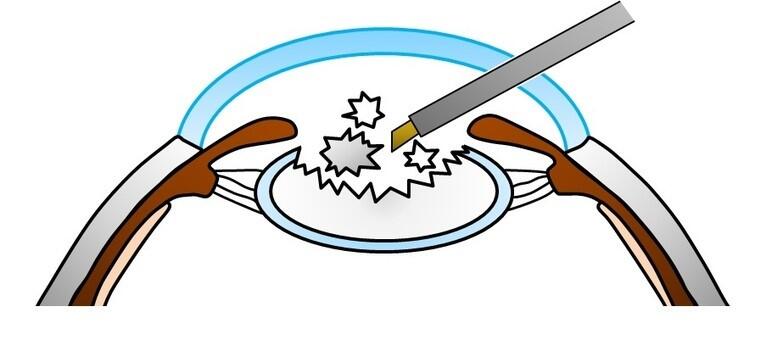

③ 超音波を発する棒状の器械で水晶体の濁りを細かく砕きながら吸引します。

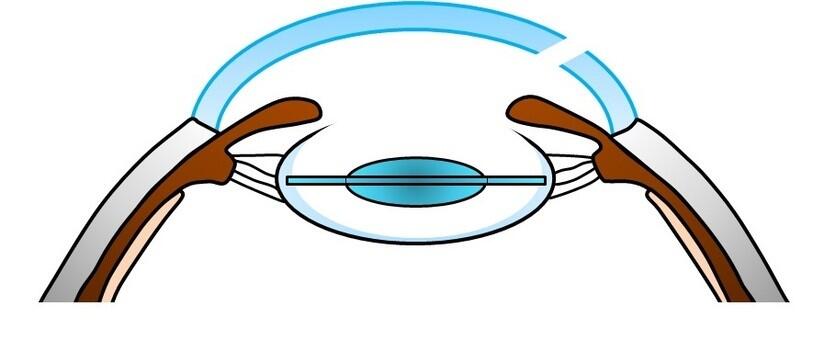

④ 残した水晶体の袋(水晶体嚢)に人工の眼内レンズを入れます。

以上が、白内障手術の流れです。白内障手術は、何時間もの長い時間がかかる手術ではありませんが、顕微鏡を使っておこなう大変繊細な手術ですので、手術中に急に動かれたり、起き上がられたりすると安全に行うことができません。また水晶体の袋(水晶体嚢)や水晶体を支える場所(チン氏帯)の強さはひとにより違いがあるため、一回の手術では眼内レンズを入れることができない場合もあります。そのような場合には、1回目の手術後は、強い遠視になるため、よく見えません。2回目の手術をして、眼内レンズの足の部分を目の壁に差し込んだり、縫い付けたりする手術が必要です。

| <白内障手術の合併症> ・消毒薬(ヨード)などによる角膜上皮障害(くろめのきず) ・麻酔薬によるアレルギーショック ・チン氏帯断裂、後嚢破損、水晶体核落下、駆逐性出血、前房出血 ・眼圧上昇、黄斑浮腫、網膜剥離、水疱性角膜症(くろめの細胞が減りにごります。角膜移植が必要です。) ・眼内レンズ偏位・落下(約1%) ・眼内炎(感染) 約5000例に1件 非常に重い場合には失明することがあります。 |

手術翌朝に必ず診察をし(日帰り手術の方も翌朝病院で診察が必要です。)、異常がなければ退院できます。

感染症を予防するためにも、自宅で指示どおりに目薬の治療を続けていただき、数日後に再診していただきます。主治医の許可が出るまでは、洗髪や洗顔ができません。(汚い水が手術をした目に入らないようにしていただくことが大切です。)

手術後約1~3か月は炎症をおさえたり、感染を予防するために主治医の指示通りに点眼薬を継続してください。

また、術後数年経過して、「後発白内障」といって、手術のときにのこした水晶体の袋が濁るために見えにくくなる病気が起こる場合がありますが、レーザーで袋の濁りを散らせば(手術ではなく、外来通院で治療可能)、再びみえるようになります。また術後数年経過して、眼内レンズの位置ずれがおきたりする場合がありますので、かかりつけの眼科クリニックの先生にときどき検査をしていただいていると安心です。

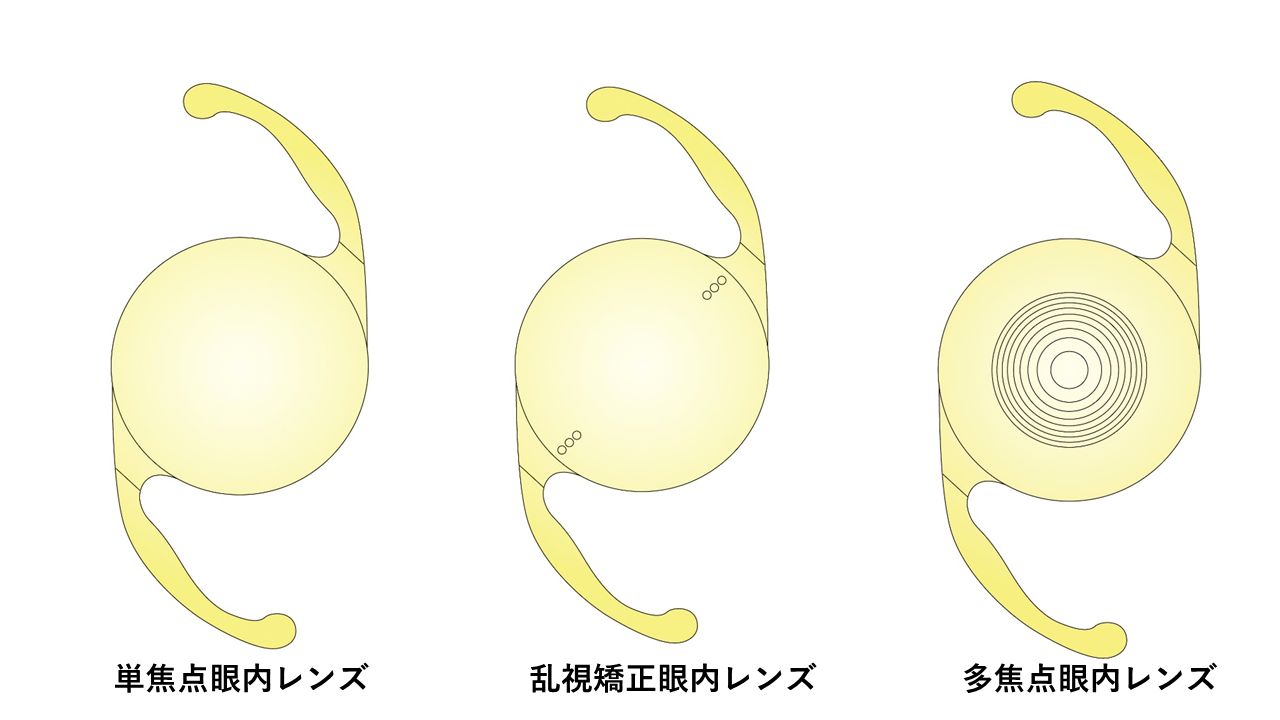

眼内レンズには大きく分けて「単焦点レンズ」と「多焦点レンズ」の2種類があります。

どちらのレンズを使っても、基本的な手術の方法は同じですが、手術前の検査に少し違いがあります。

単焦点レンズとは、ピントの合う距離が1か所のレンズのことです。一番広く使われているレンズで、日本では、保険診療で手術を受けることができます。

ピントを合わせた距離から離れたところを見る時はメガネなどで調整する必要があります。

また、乱視が強い方では、乱視を少なくする眼内レンズを使う場合があります。多くの方では、白内障手術後には、めがねの度数がかわりますので、めがねを作り変える必要があります。

多焦点レンズとは、1か所だけでなく、遠くと近く(2焦点)、または遠くと近くとその中間(3焦点)にピントがあうようなレンズです。

白内障手術後にメガネをできるだけ使いたくない方には向いていますが、必ず全員が常時、メガネがいらなくなるわけではありません。およそ8~9割の方がメガネなしで生活できるようになるともいわれていますが、特定の場面ではめがねをかけていただくことが必要な場合もあります。

保険診療ではなく、"選定療養"という費用の一部(眼内レンズの費用)を自費で負担していただく方法になります(レンズの種類によって片眼につき約20万円程度)。

決して高いからよいレンズ!というわけではなく、多焦点レンズは複数の場所に光を分けるため、1か所の見え方のコントラストが単焦点レンズに比べてやや劣り(はっきりくっきりしません。)、暗いところなどでは見えにくくなることもあります。

また、暗いところでライトを見ると光のまぶしさをより強く感じることもあり、夜間の外出時に、街灯やネオンの光が散ってみえたり、対向車のヘッドライトが二重にも三重にもみえたりするので、夜間の運転をする方には向いていません。見え方に慣れるまでに3~6か月程度の期間がかかるとされています。

また、白内障以外の病気(緑内障や糖尿病網膜症といった網膜の病気など)がある方は多焦点レンズを入れないほうがよい場合もあり、非常に精密なものを見る職業の方や、細かいことが気になりやすい神経質な性質の方には向いていないといわれています。目の病気やライフスタイルによっては、多焦点眼内レンズではないほうがよい方もおられますので、そのような場合には、主治医のほうからお話しいたしますので、多焦点眼内レンズをお考えの場合には、主治医とよくご相談ください。